正文摘要:

4月22日晚上,中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情最新情况。全国在院新冠病毒感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人,随后持续下降;4月20日下降至3929例,较峰值减少了99.8%。张文宏表示,应对新冠二次感染,需关注脆弱人群,不断地监测、预警,做好药物储备,对任何变异株的到来做出快速反应。张文宏解释,二次感染主要有两种情况:一是在第一波疫情中感染过的人免疫力逐渐衰减,二是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染。因此他认为短期内不会出现大规模感染的情况。另外,专家们认为,就算是二次感染,症状也大概率会比首次感染轻。专家:北京近期感染者二阳仅占一成究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

近日,

不少人在网上晒出阳性的抗原

表示自己“二阳”了

还有网友称“全家二阳”

距离去年底的疫情高峰马上5个月了

很多人担心的下一波疫情高峰

是否已在路上?

感染过了,如今还需要接种疫苗吗?

图片来源:正观新闻

中疾控:新发现275例本土重点关注变异株其中“大角星”报告42例

4月22日晚上,中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情最新情况。对比4月15日中疾控公布数据,4月14日至4月20日新发现本土重点关注变异株275例。

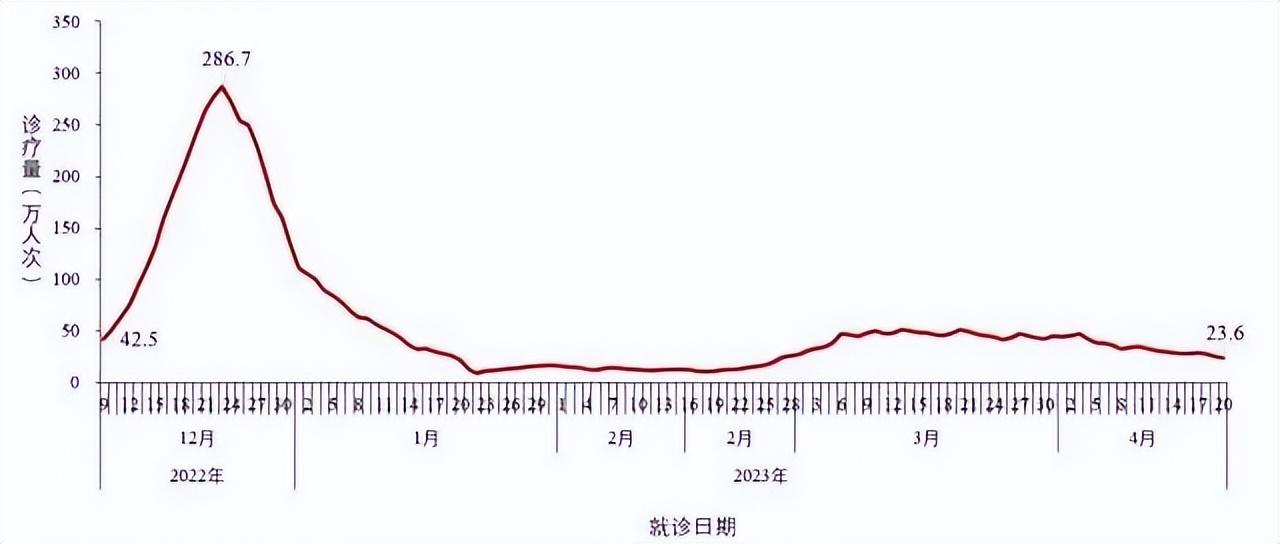

4月7日-4月20日,全国发热门诊的就诊人数呈现下降趋势,4月20日为23.6万人次,较2022年12月23日的峰值期下降了91.8%。

全国发热门诊(诊室)诊疗人数变化趋势。(数据来源于31个省(区、市)及新疆生产建设兵团报告)

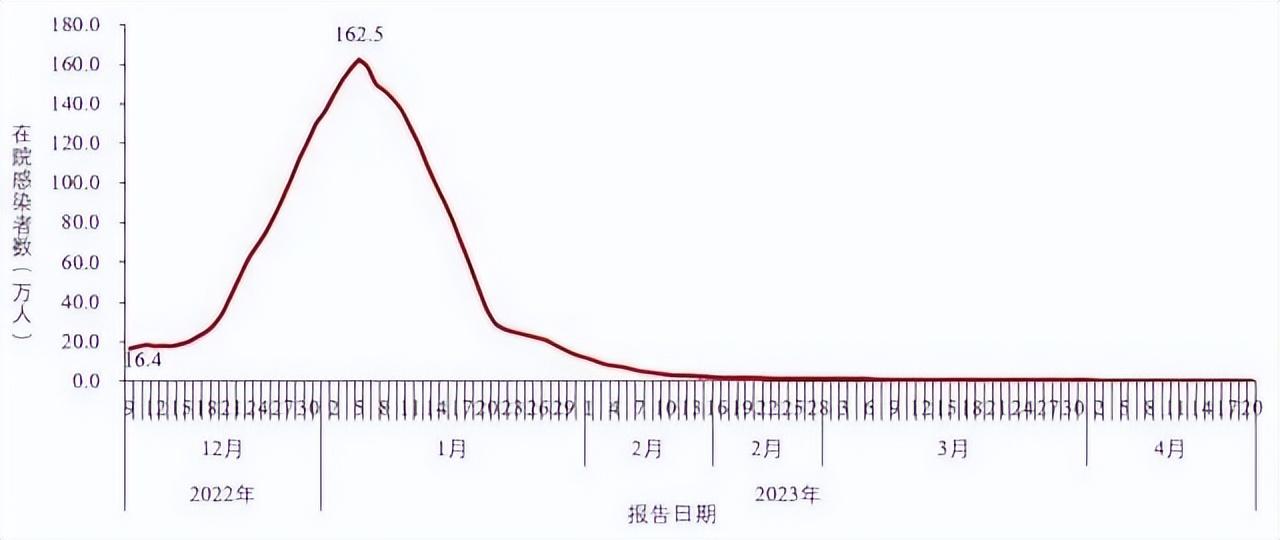

全国在院新冠病毒感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人,随后持续下降;4月20日下降至3929例,较峰值减少了99.8%。

全国在院新冠病毒感染者每日变化情况。(数据来源于31个省(区、市)及新疆生产建设兵团报告)

本周监测到42例XBB.1.16目前在我国还未形成传播优势

值得关注的是,根据数据,其中监测到42例XBB.1.16。此前,上周(4月15日)中国疾控中心公布的数据显示共监测到15例XBB.1.16(系我国首次监测到),本周已增加到42例。

XBB.1.16是新冠病毒奥密克戎重组毒株的一种,属于XBB家族,民间取名“大角星(Arcturus)”。3月以来印度报告的序列中XBB.1.16占比增长迅速,目前已成为印度主要流行株。美国目前流行的变异株中仍以XBB.1.5为主,但XBB.1.16和XBB.1.9.1近期占比均上升。由于亚洲部分国家流行XBB.1.16,我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加。

但民众无需过度担心,4月21日,国家疾控局表示,我国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平,未形成传播优势。

什么时候会出现新冠二次感染?哪些人更易中招?

4月20日下午,在由上海市免疫学会与Frontiers期刊中国区共同承办的“感染免疫高峰论坛(2023年度)”上,国家传染病医学中心(上海)主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏做了题为《新冠二次感染》的演讲。

什么时候会出现二次感染?

张文宏介绍,根据数据显示,如果新冠病毒发生变异,6个月后会慢慢出现二次感染,一般规模不大,但如果下一波病毒的变异有效突破了人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障,第二波就会形成感染高峰。

张文宏表示,应对新冠二次感染,需关注脆弱人群,不断地监测、预警,做好药物储备,对任何变异株的到来做出快速反应。建议脆弱人群在6个月以后再次接种疫苗。

第一轮未感染的人,会二次感染吗?

张文宏解释,二次感染主要有两种情况:一是在第一波疫情中感染过的人免疫力逐渐衰减,二是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染。根据监测数据,目前我国很多新冠感染者的情况都是后者。

面对二次感染,这几类人群尤其要注意

面对二次感染,仍然需要关注重点人群。张文宏提醒,国际和国内的数据均显示,在第一波新冠疫情中未感染的人在第二波感染来临时感染的风险较高。而对于二次感染,大约60岁及以上的人和未接种疫苗的人感染风险较高。

此外,张文宏表示,仍需进行抗病毒小分子药物的储备。同时,一个很重要的举措是建立起可以在48小时内及早治疗的模式,市民可以就近到社区卫生中心测抗体或抗原,给予相应的药物。

该如何做好防护?

广州医科大学附属市八医院传染病研究所副所长李锋表示,新冠病毒感染后,人体内可以产生高水平病毒抗体,但随时间延长,高水平抗体会自然降低,面对新的突变株时,这种保护就很容易被逃逸。

另外,不同人的病毒抗体水平不同,抗体水平本身就比较低的人,随着时间推移,变得比较容易二次感染。

“病毒能否传开,更多是看黏膜抗体的水平。”李锋说,奥密克戎主要是上呼吸道感染,而人体内的黏膜免疫,能起到阻断病毒传播的作用。黏膜抗体高,血液里的抗体即便降下去,病毒在人群中传播也会没那么快。

南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染病中心主任彭劼也提到,免疫力低下、过度劳累以及有基础疾病的人,容易二次感染新冠。不过,现在离上次感染高峰仅过去四个多月,“很多人还有较强的免疫力”。因此他认为短期内不会出现大规模感染的情况。

另外,专家们认为,就算是二次感染,症状也大概率会比首次感染轻。

李锋比喻——首次感染后,我们身体所形成的免疫记忆具有一种“照妖镜”的能力,在二次感染发生时,即使病毒发生变异,免疫系统也可以迅速识别病毒,无需调动全身的“资源”去对病毒“狂轰滥炸”,避免“免疫风暴”发生,表现出来就是会症状更轻。

彭劼建议,市民可以从以下几个方面加强防护:

一是在密闭的公共场所,比如飞机、地铁、长途车等场所,戴好口罩。坚持勤洗手等卫生习惯。当前广东处于雨季,病原易滋生,除了防范新冠感染,还要防范甲流等其他传染病。

二是对于医护人员、特殊人群(教师等),还有未全程接种疫苗的人,尤其是在一轮感染高峰中没有测出来被感染的,要做好疫苗接种。

三是药品方面,临床研判这次不会再出现大规模感染高峰,医院储备的药品能满足大家就医需要,建议个人不用囤积药品,有症状到医院开药即可。

来源:广州日报、中国疾控中心、南方日报、北京日报

专家:北京近期感染者二阳仅占一成相关阅读:

一文读懂新冠“二阳”六大疑问

近日,“新冠”再次冲上热搜。4月24日,“新冠第二波”“二阳”(第二次感染新冠)等话题,在新浪微博上阅读量超过1亿。多地网友晒出抗原阳性截图,称自己“二阳”了,主要表现为咳嗽、发热、拉肚子等,症状较首次感染相对较轻,没有高烧、“水泥鼻”“刀片嗓”等情况。

第二波新冠感染高峰真的来了吗?最近“二阳”的人真的很多吗?五一假期出行是否需要特别防范“二阳”?万一“二阳”了,上班或上学是否需要隔离呢?针对“二阳”的几个热点问题,上游新闻进行了整合梳理。

一、第二波感染高峰真的来了吗?

继去年12月首波新冠感染高峰已过去约4个月,第二轮大规模感染真的来了吗?根据中国疾病预防控制中心发布的最新数据,4月20日,全国各省份报告的新冠病毒核酸阳性数为2661例,阳性率为1.7%,较前两周数据有所增加。不过4月以来,每日检测阳性数均在3000例以下。从全国发热门诊就诊人数看,近两周呈下降趋势,4月20日为23.6万人次,较去年12月底的峰值下降了91.8%。相关统计数据未证实新冠第二波感染高峰的到来。

近日,“新冠第二波”话题上了微博热搜。图片来源/微博截图

首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾认为,随着大家感染后的时间延长,二次感染新冠的风险在增加。“虽然二次感染的风险会逐渐增加,但也不会像第一次那样在短时间内出现大量人群感染。并且疫情高峰也不会像此前那么明显,可能会呈现一个较缓的波峰。”

4月20日下午,国家传染病医学中心(上海)主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在《新冠二次感染》主题演讲中介绍,数据显示,如果新冠病毒发生变异,6个月后会慢慢出现二次感染,但一般规模不大。如果下一波病毒变异有效突破人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障,第二波就会形成感染高峰。

南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任彭劼建议,大家不必恐慌,之后可能会出现新一轮感染小高峰,但鉴于许多人已建立起免疫屏障,新一轮疾病流行传播的速度和规模,不会像之前那样“快”和“大”。

二、近期“二阳”的人多吗?

最近这几天,全国多地网友晒出新冠病毒抗原检测结果,称自己“二阳”了。但有媒体记者从部分医疗机构获悉,近日检出的新冠感染者以上一波未感染人群为主,多数属于轻型,主要表现为发热,发展为肺炎的病人较少见。

有网友晒出自己的“二阳”经历。图片来源/网络截图

复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰称,该院近日检出的阳性感染者,主要是首次感染,“二阳”感染者很少。这可能与上一波高峰后感染者体内仍有抗体有关。但从欧美国家经验来看,二次感染仍有发生概率,约为3%至30%。

北京、上海等多家医院的医生也表示,近日检出的阳性感染者主要是首次感染,“二阳”感染者的实际比例非常低,仍属于零星散发状态。从症状上看,近期感染者多为轻型。

三、“二阳”症状严重吗?哪些人易中招?

近日,多地网友晒出自己的“二阳”后的抗原阳性截图,称症状主要表现为咳嗽、发热、拉肚子等。部分“二阳”网友称,二次感染的症状较第一次相对较轻,没有出现38.5摄氏度以上的高烧,以及“水泥鼻”“刀片嗓”等情况。

据报道,医生判断“二阳”属于个例。图片来源/微博截图

如果不幸“二阳”了,症状是否会比首次感染严重?复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰解释,新冠毒株并未(根本)改变,距离上一波感染高峰也不到6个月,抗体仍有“残存”,原则上“二阳”感染会比首次感染更轻,市民不必过于担心。

首都医科大学附属北京佑安医院李侗曾也表示,二次感染对于大部分免疫功能正常的人来说,症状会轻一些。复旦大学附属中山医院感染管理科副主任高晓东也说,目前的新冠变异株仍然属于奥密克戎毒株,毒力都相似,“早阳”和“晚阳”没有太大差别,“二阳”的人感觉症状变轻是因为获得了抗体,国际上也有研究数据支持这一看法。

丹麦此前一项纳入7000人的研究分析结果显示,奥密克戎易导致的二次感染,女性、年轻人、医务工作者是高危群体。张文宏也提醒,对于二次感染,大约60岁及以上的人和未接种疫苗的人感染风险较高。

四、担心“二阳”的人有必要做抗体检测吗?

马上到5月了,此前感染过的患者多数都是去年12月首波感染的,5个月后,是不是“二阳”的概率在增高?有无必要去检测一下新冠病毒抗体水平?

浙江大学医学院附属邵逸夫医院感染科主任吕芳芳认为,目前本土检测到新冠变异株,比如XBB等,此前阳过的患者确实有再次感染的可能性。“但我觉得,不会像之前那样出现大规模感染。即使再次感染,也不用过分担心,对症治疗即可。”

已经阳过的人群是否需要做抗体检测,看看自己体内是否有抗体?“我觉得没有必要,即使体内有抗体,也不能保证就一定不会被感染。因为变异的病毒可以逃避抗体的中和作用。”吕芳芳说。

已经感染过新冠的人群,是否一定要在6个月后接种新冠疫苗?复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇称,已经感染过新冠的人群,如果有基础疾病的,或是高龄老人,建议过一段时间后(3-6个月后)进行加强接种。

五、五一假期会有“二阳”风险吗?

针对即将到来的五一假期出游,专家已明确,从传染病传播规律来看,人群集中肯定会造成感染风险,但考虑到我国人群普遍首次感染还未超过6个月,抗体仍有效力,市民无须过度紧张。

近日,“新冠第二波”话题引发广泛关注。图片来源/网页截图

首都医科大学附属北京佑安医院李侗曾称,由于不少地方已经宣布可以不戴口罩,很多人也放松了个人防护,加上即将到来的五一假期,人员外出及聚会可能增多,感染人数有可能会增加。他表示,近期可能会增加感染风险的人群,主要是之前没有感染过的,或者没有打疫苗的,以及免疫力低下的,他们身上的抗体水平下降更快。因而建议这部分人更要加强个人防护,减少去人流拥挤、空气流通性不好的地方。

香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁也表示,五一假期人员流动的增加,最多造成疫情的小幅上升,国内目前不存在新冠大规模流行的土壤或条件。

六、“二阳”了可以去上班上学吗?

目前,已有不少人新冠抗原筛查出阳性。这种情况下是否需要去医院?是否还能去上班或上学?需不需要居家隔离?

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇称,如果新冠抗原检测出阳性,说明正是传染性比较强的时候,建议暂时不要去学校、单位等社会场所。是否需要去医院,取决于患者是否为高危风险人群,以及是否存在重症化倾向。一般人群且症状较轻的话,可以不用去医院。

张文宏也公开表示,应对新冠二次感染,需关注脆弱人群,不断地监测、预警,做好药物储备,对任何变异株的到来做出快速反应。他建议脆弱人群在6个月以后(再次接种疫苗),二价苗、一价苗都可以。

上游新闻综合新民晚报、看看新闻Knews、中新社国是直通车、证券时报、上观新闻、澎湃新闻、中新网、浙江新闻等

编辑:朱亮

责编:李洋 官毅

审核:冯飞